в свободном пространстве (вакууме)

с, скорость распространения любых электромагнитных волн (См.

Электромагнитные волны) (в т. ч. световых); одна из фундаментальных физических постоянных (См.

Физические постоянные)

, огромная роль которой в современной физике определяется тем, что она представляет собой предельную

скорость распространения любых физических воздействий (см.

Относительности теория) и инвариантна (т. е. не меняется) при переходе от одной системы отсчёта (См.

Система отсчёта) к другой. Никакие сигналы не могут быть переданы со скоростью, большей

с, а со скоростью с их можно передать лишь в вакууме. Величина

с связывает массу и полную энергию материального тела; через неё выражаются преобразования координат, скоростей и времени при изменении системы отсчёта (

Лоренца преобразования)

; она входит во многие другие соотношения. Под С. с. в среде

с' обычно понимают лишь

скорость распространения оптического излучения (См.

Оптическое излучение) (

света); она зависит от преломления показателя (См.

Преломления показатель) среды

n, различного, в свою очередь, для разных частот v излучения (

Дисперсия света)

; с'(ν) =

c/n (ν)

. Эта зависимость приводит к отличию групповой скорости (См.

Групповая скорость) от фазовой скорости (См.

Фазовая скорость)

света в среде, если речь идёт не о монохроматическом свете (См.

Монохроматический свет) (для С. с. в вакууме эти две величины совпадают). Экспериментально определяя

с', всегда измеряют групповую С. с. либо т. н.

скорость сигнала, или

скорость передачи энергии, только в некоторых специальных случаях не равную групповой.

Как можно более точное измерение величины

с чрезвычайно важно не только в общетеоретическом плане и для определения значений других физических величин, но и для практических целей (см. ниже). Впервые С. с. определил в 1676 О. К.

Рёмер по изменению промежутков времени между затмениями спутника Юпитера Ио. В 1728 то же проделал Дж.

Брадлей, исходя из своих наблюдений аберрации

света (См.

Аберрация света) звёзд. На Земле С. с. первым измерил - по времени прохождения светом точно известного расстояния (базы) - в 1849 А. И. Л.

Физо. (Показатель преломления воздуха очень мало отличается от 1, и наземные измерения дают величину, весьма близкую к с.) В опыте Физо пучок

света периодически прерывался вращающимся зубчатым диском, проходил базу (около 8

км) и, отразившись от зеркала, возвращался на периферию диска (

рис. 1). Падая при этом на зубец,

свет не достигал наблюдателя, попадая в промежуток между зубцами, - регистрировался наблюдателем. По известным скоростям вращения диска определялось время прохождения светом базы. Физо получил

с = 315 300

км/сек. В 1862 Ж. Б. Л.

Фуко реализовал высказанную в 1838 идею Д.

Араго, применив вместо зубчатого диска быстровращающееся (512

об/сек) зеркало. Отражаясь от зеркала, пучок

света направлялся на базу и по возвращении вновь попадал на это же зеркало, успевшее повернуться на некоторый малый угол (

рис. 2). При базе всего в 20

м Фуко нашёл, что С. с. равна 298000 ± 500

км/сек. Схемы и основные идеи опытов Физо и Фуко были многократно использованы на более совершенной технической основе др. учёными, измерявшими С. с. Наибольшего развития метод Фуко достиг в работах А.

Майкельсона (1879, 1902, 1926). Полученное им в 1926 значение

с = 299/96 ± 4

км/сек было тогда самым точным и вошло в интернациональные таблицы физических величин.

Измерения С. с. в 19 в. не только выполнили свою непосредственную задачу, но и сыграли чрезвычайно большую роль в физике. Они дополнительно подтвердили волновую теорию

света (см.

Оптика)

, уже достаточно обоснованную другими экспериментами (Фуко, 1850, сравнение С. с. одной и той же частоты ν в воздухе и воде), а также установили тесную связь оптики с теорией электромагнетизма - измеренная С. с. совпала со скоростью электромагнитных волн, вычисленной из отношения электромагнитной и электростатических единиц электрического заряда (опыты В.

Вебера и Ф. Кольрауша (См.

Кольрауша закон)

в 1856 и последующие более точные измерения Дж. К.

Максвелла)

. Последнее явилось одним из отправных пунктов при создании Максвеллом электромагнитной теории

света в 1864-73. Кроме того, измерения С. с. вскрыли глубокое противоречие в основных теоретических посылках физики того времени, связанных с представлением о мировом

Эфире

. Эти измерения давали аргументы в пользу взаимоисключающих гипотез о поведении эфира при движении через него материальных тел (анализ явления аберрации

света английским физиком Дж. Б. Эри в 1871 и

Физо опыт 1851, повторённый в 1886 Майкельсоном и Э. Морли, результаты которых поддерживали концепцию частичного увлечения эфира;

Майкельсона опыт 1881 и 1887 - последний совместно с Морли, - отвергший какое-либо увлечение эфира). Разрешить это противоречие удалось лишь в специальной теории относительности (А.

Эйнштейн, 1905).

В современных измерениях С. с. используется модернизированный метод Физо (модуляционный метод) с заменой зубчатого колеса на электрооптический, дифракционный, интерференционный или какой-либо иной модулятор

света, полностью прерывающий или ослабляющий световой пучок (см.

Модуляция света)

. Приёмником излучения служит

Фотоэлемент или

Фотоэлектронный умножитель. Применение

Лазера в качестве источника

света, ультразвукового модулятора со стабилизированной частотой и повышение точности измерения длины базы позволили снизить погрешности измерений и получить значение

с = 299792,5 ± 0,15

км/сек. Помимо прямых измерений С. с. по времени прохождения известной базы широко применяются т. н. косвенные методы, дающие ещё большую точность. Так, методом микроволнового вакуумированного резонатора (английский физик К. Фрум, 1958) при длине волны излучения λ

= 4

см получено значение с = 299792,5 ± 0,1

км/сек. Погрешность определения С. с. как частного от деления независимо найденных λ и ν атомарных или молекулярных спектральных линий (См.

Спектральные линии) ещё меньше. Американский учёный К. Ивенсон и его сотрудники в 1972 по цезиевому стандарту частоты (см.

Квантовые стандарты частоты) нашли с точностью до 11 знаков частоту излучения СН

4-лазера, а по криптоновому стандарту частоты - его длину волны (около 3,39

мкм) и получили

с = 299792456,2 ± 0,8

м/сек. К настоящему времени (1976) по решению XII Генеральной ассамблеи Международный союза по радиосвязи (1957) принято считать С. с. в вакууме равной 299792 ± 0,4

км/сек. Знание точной величины С. с. имеет большое практическое значение, в частности в связи с определением расстояний по времени прохождения радио- или световых сигналов в радиолокации (См.

Радиолокация)

, оптической локации (См.

Оптическая локация) и дальнометрии. Особенно широко этот метод применяется в геодезии и в системах слежения за искусственными спутниками Земли (См.

Искусственные Спутники Земли)

; он использован для точного измерения расстояния между Землёй и Луной и для решения ряда других задач.

Лит.: Вафиади В. Г., Попов Ю. В., Скорость света и ее значение в науке и технике, Минск, 1970; Тейлор Б. Н., Паркер В., Лангенберг Д., Фундаментальные константы и квантовая электродинамика, пер. с англ., М., 1972; Розенберг Г. В., Скорость света в вакууме, "Успехи физических наук", 1952, т. 48, в. 4; Froome К. D., "Proceedings of Royal Society", 1958, ser A, v. 247, p. 109; Eveitson K. et al, 1972 Annual Meeting of the Optical Society of America, San Francisco, 1972.

А. М. Бонч-Бруевич.

Рис. 1. Определение скорости света методом "зубчатого колеса" (методом Физо). S - источник света; W - вращающееся зубчатое колесо с изменяемой скоростью вращения и точно известными ширинами зубцов и промежутков а между ними; N - полупрозрачное зеркало; М - отражающее зеркало; MN - точно измеренное расстояние (база); Е - окуляр. Наблюдатель регистрирует в Е свет наибольшей яркости, когда время прохождения светом расстояния NM и обратно равно времени поворота W на целое число зубцов (1, 2, 3 и т. д.). Пучок лучей света при этом проходит строго посередине между зубцами как на участке NM, так и при обратном ходе MN.

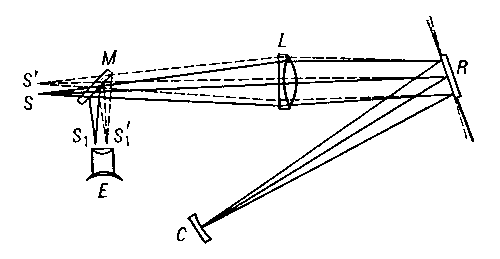

Рис. 2. Определение скорости света методом вращающегося зеркала (методом Фуко). S - источник света; R - быстровращающееся зеркало; С - неподвижное вогнутое зеркало, центр которого совпадает с осью вращения R (поэтому свет, отраженный С, всегда падает обратно на R); М - полупрозрачное зеркало; L - объектив; Е - окуляр; RC - точно измеренное расстояние (база). Пунктиром показаны положение R, изменившееся за время прохождения светом пути RC и обратно, и обратный ход пучка лучей через L. L собирает отраженный пучок в точке S', а не вновь в точке S, как это было бы при неподвижном зеркале R. Скорость света устанавливают, измеряя смещение SS'.